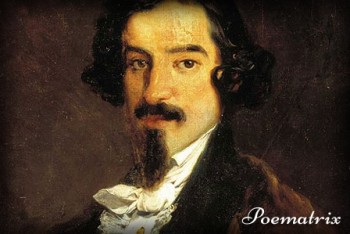

Espronceda ¡Guerra!

Para y óyeme, ¡oh sol! yo te saludo

Y extático ante ti me atrevo a hablarte:

Ardiente como tú mi fantasía,

Arrebatada en ansia de admirarte

Intrépidas a ti sus alas guía.

¡Ojalá que mi acento poderoso,

Sublime resonando,

Del trueno pavoroso

La temerosa voz sobrepujando,

¡Oh sol! ¡A ti llegara

Y en medio de tu curso te parara!

¡Ah! Si la llama que mi mente alumbra

Diera también su ardor a mis sentidos;

Al rayo vencedor que los deslumbra,

Los anhelantes ojos alzaría,

Y en tu semblante fúlgido atrevidos,

Mirando sin cesar, los fijaría.

¡Cuánto siempre te amé, sol refulgente!

¡Con qué sencillo anhelo,

Siendo niño inocente,

Seguirte ansiaba en el tendido cielo,

Y extático te vía

Y en contemplar tu luz me embebecía!

De los dorados límites de Oriente

Que ciñe el rico en perlas Océano,

Al término sombroso de Occidente,

Las orlas de tu ardiente vestidura

Tiendes en pompa, augusto soberano,

Y el mundo bañas en tu lumbre pura,

Vívido lanzas de tu frente el día,

Y, alma y vida del mundo,

Tu disco en paz majestuoso envía

Plácido ardor fecundo,

Y te elevas triunfante,

Corona de los orbes centellante.

Tranquilo subes del cénit dorado

Al regio trono en la mitad del cielo,

De vivas llamas y esplendor ornado,

Y reprimes tu vuelo:

Y desde allí tu fúlgida carrera

Rápido precipitas,

Y tu rica encendida cabellera

En el seno del mar trémula agitas,

Y tu esplendor se oculta,

Y el ya pasado día

Con otros mil la eternidad sepulta.

¡Cuántos siglos sin fin, cuántos has visto

En su abismo insondable desplomarse!

¡Cuánta pompa, grandeza y poderío

De imperios populosos disiparse!

¿Qué fueron ante ti? Del bosque umbrío

Secas y leves hojas desprendidas,

Que en círculos se mecen,

Y al furor de Aquilón desaparecen.

Libre tú de la cólera divina,

Viste anegarse el universo entero,

Cuando las hojas por Jehová lanzadas,

Impelidas del brazo justiciero

Y a mares por los vientos despeñadas,

Bramó la tempestad; retumbó en torno

El ronco trueno y con temblor crujieron

Los ejes de diamante de la tierra;

Montes y campos fueron

Alborotado mar, tumba del hombre.

Se estremeció el profundo;

Y entonces tú, como señor del mundo,

Sobre la tempestad tu trono alzabas,

Vestido de tinieblas,

Y tu faz engreías,

Y a otros mundos en paz resplandecías,

Y otra vez nuevos siglos

Viste llegar, huir, desvanecerse

En remolino eterno, cual las olas

Llegan, se agolpan y huyen de Océano,

Y tornan otra vez a sucederse;

Mientras inmutable tú, solo y radiante

¡Oh sol!, siempre te elevas,

Y edades mil y mil huellas triunfante.

¿Y habrás de ser eterno, inextinguible,

Sin que nunca jamás tu inmensa hoguera

Pierda su resplandor, siempre incansable,

Audaz siguiendo tu inmortal carrera,

Hundirse las edades contemplando

Y solo, eterno, perenal, sublime,

Monarca poderoso, dominando?

No; que también la muerte,

Si de lejos te sigue,

No menos anhelante te persigue.

¿Quién sabe si tal vez pobre destello

Eres tú de otro sol que otro universo

¡Mayor que el nuestro un día

Con doble resplandor esclarecía!

Goza tu juventud y tu hermosura,

¡Oh sol!, que cuando el pavoroso día

Llegue que el orbe estalle y se desprenda

De la potente mano

Del Padre soberano,

Y allá a la eternidad también descienda,

Deshecho en mil pedazos, destrozado

Y en piélagos de fuego

Envuelto para siempre y sepultado;

De cien tormentas al horrible estruendo,

En tinieblas sin fin tu llama pura

Entonces morirá, noche sombría

Cubrirá eterna la celeste cumbre:

Ni aún quedará reliquia de tu lumbre!